Sind queere Hypes derzeit nur der letzte Schrei des Medienfetischs?

"Selbst", der Titel des Romans, spielt nicht zufällig auf die grassierende Selfie-Kultur an, über die Psychologen, Soziologen, Medienwissenschaftler ihr niederschmetterndes Urteil ergossen haben. Unumstritten ist, dass die sexualisierte Körperpräsenz in der Popkultur Hochkonjunktur hat und für einen neu proklamierten Feminismus steht. Die Rückkehr zum Affekt und Körper als bedeutungsstiftende Instanz ist auch in postfeministischen und queeren Theoriezirkeln wieder en vogue. Ein Blick in Richtung Pop und Kunst zeigt, dass der Körper nicht nur Aufschluss über vorherrschende Konstruktionen von Geschlechteridentität gibt, sondern auch spielerisch dazu benutzt werden kann.

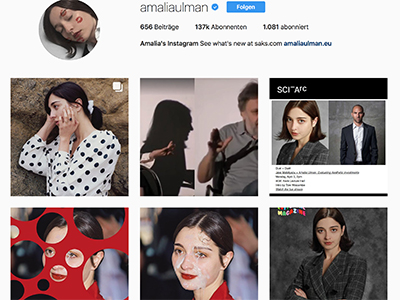

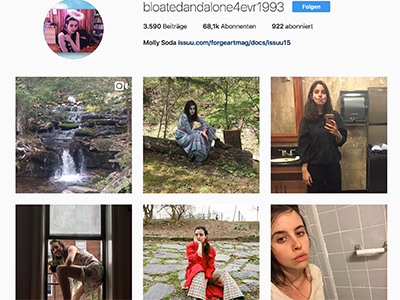

Künstlerinnen, die in sozialen Medien mit Parodien über Klischees von gängigen weiblichen Instagram-Profilen Erfolge feiern, wie etwa Amalia Ulman oder Molly Soda, zeigen ironisch die Zuschreibungen, Muster und Narrative, nach welchen Instagram-Profile als "typisch weiblich" wahrgenommen werden und wie einfach es ist, diese Narrative fiktiv nachzuahmen. Weiblichkeit als Synonym für körperbezogene Darstellung ist also nach wie vor primärer Ort für die Assoziation mit Sexualität, Intimität, Emotionalität. Trotz dieser keineswegs neuen Erkenntnis lassen Entwicklungen - z.B. die Zunahme androgyner Models auf den Laufstegen und Coming-out in Mainstream-Medien von Schwulen, Transfrauen und Transmänner, wie die aufsehenerregenden Beispiele von Laverne Cox oder Caitlyn Jenner in den USA zeigen - Grund zur Hoffnung.

Künstlerinnen, die in sozialen Medien mit Parodien über Klischees von gängigen weiblichen Instagram-Profilen Erfolge feiern, wie etwa Amalia Ulman oder Molly Soda, zeigen ironisch die Zuschreibungen, Muster und Narrative, nach welchen Instagram-Profile als "typisch weiblich" wahrgenommen werden und wie einfach es ist, diese Narrative fiktiv nachzuahmen. Weiblichkeit als Synonym für körperbezogene Darstellung ist also nach wie vor primärer Ort für die Assoziation mit Sexualität, Intimität, Emotionalität. Trotz dieser keineswegs neuen Erkenntnis lassen Entwicklungen - z.B. die Zunahme androgyner Models auf den Laufstegen und Coming-out in Mainstream-Medien von Schwulen, Transfrauen und Transmänner, wie die aufsehenerregenden Beispiele von Laverne Cox oder Caitlyn Jenner in den USA zeigen - Grund zur Hoffnung.

Diese prominenten Beispiele tragen vielleicht dazu bei, dass marginalisierte Gruppen wie Frauen und LGBTI sichtbarer werden und Ausgrenzung, Stigmatisierung und Gewalt ihnen gegenüber abnimmt.

Andererseits kann echtes Coming-out vielleicht nicht auf die erhoffte Wirkung abzielen, da in Zeiten äußerster Diskrepanzen kurzlebige Abweichungen im medialen Rauschen sofort wieder verstummen. Paradoxerweise sind serielle, von Kurzlebigkeit und Homogenität bestimmte Übertretungen als Teil einer gepitchten Marketingstrategie im Starsystem der Mainstream-Popmusik, in der "being edgy" zum postmodernen Image gehört, genauso präsent wie lautstarke Stimmen aus den rechten Lagern, die ein regressives Weiblichkeitsbild der Frau als Mutter und Hausfrau proklamieren. Angesichts dessen ist es nur logisch, dass gerade Künstlerinnen mit einer höchst artifiziell und ironisch gebrochenen Distanz zu ihrem Identitätskonstrukt die nachhaltigste Souveränität über ihr Image bewahren. Pop-Stars, die sich mehr oder weniger fremdgesteuerten Marketingstrategien widersetzen, wie etwa Lana Del Rey, Lady Gaga, Conchita Wurst, oder etwas mehr abseits vom Mainstream FKA twigs oder Mykki Blanco, setzen ihren Körper als Teil einer Gesamt-Performance einer Kunstfigur ein, und können die Künstlichkeit der Geschlechteridentität als Ergebnis von Gesten, Auftreten, modischer Stilisierung, etc., entlarven. Dabei zeigen sie genau das: Weiblichkeit ist nach wie vor synonym für Maskerade, Fetisch und Stilisierung und ist Teil eines Spiels, einer Bühne. Stellt sich die Frage, ob aus geschlechterfluider Sichtbarkeit auch Anerkennung und Gleichstellung hervorkommt.

Meinecke hat mitnichten die kulturpessimistische Abrechnung mit der Selfie-Kultur im Sinn, sondern lässt sich vom Prinzip der Verfremdung zum Zweck der Dekonstruktion gerne für sein Schreiben affizieren. Medialisierte Gender-Debatten und Namedropping eignen sich prächtig, um die Redeweisen des Zeitgeists in all ihren Widersprüchen aufzusaugen. Sie verschwimmen zu einem verdichteten, polyphonen Sound und bringen das Selbst beinahe zum Verschwinden, was auch angenehm sein kann. Dennoch drängt sich irgendwann die Frage auf: Was löst dieses Wabern sonst noch bei mir aus? Auf den Körper zu hören hat sich als altbewährtes Rezept immer bewährt, soviel steht fest und sollte auch gebührend Tribut gezollt werden.Pop und Körper haben immer schon gut zusammengepasst. Schließlich wollte man ja nicht im moralisierenden Sumpf der Seriosität landen. Die Popliteratur von Thomas Meinecke hat jedenfalls nichts mit jenen seichten literarischen Lifestyle-Verwertungen gemein, welche gegenwärtig oft mit diesem Label versehen werden. Musikmetaphern sind auch schon zur Genüge bemüht worden, daher reicht an dieser Stelle ein simples poetisches Hoch auf den unendlich neugierigen Komplexitätsvirtuosen Thomas Meinecke für sein Buch "Selbst". //  Text: Kathrin Blasbichler

Text: Kathrin Blasbichler

Foto: Wolfgang Lückel